AI 程式設計工具的挑剔工程師觀點 | 原創,AI翻譯

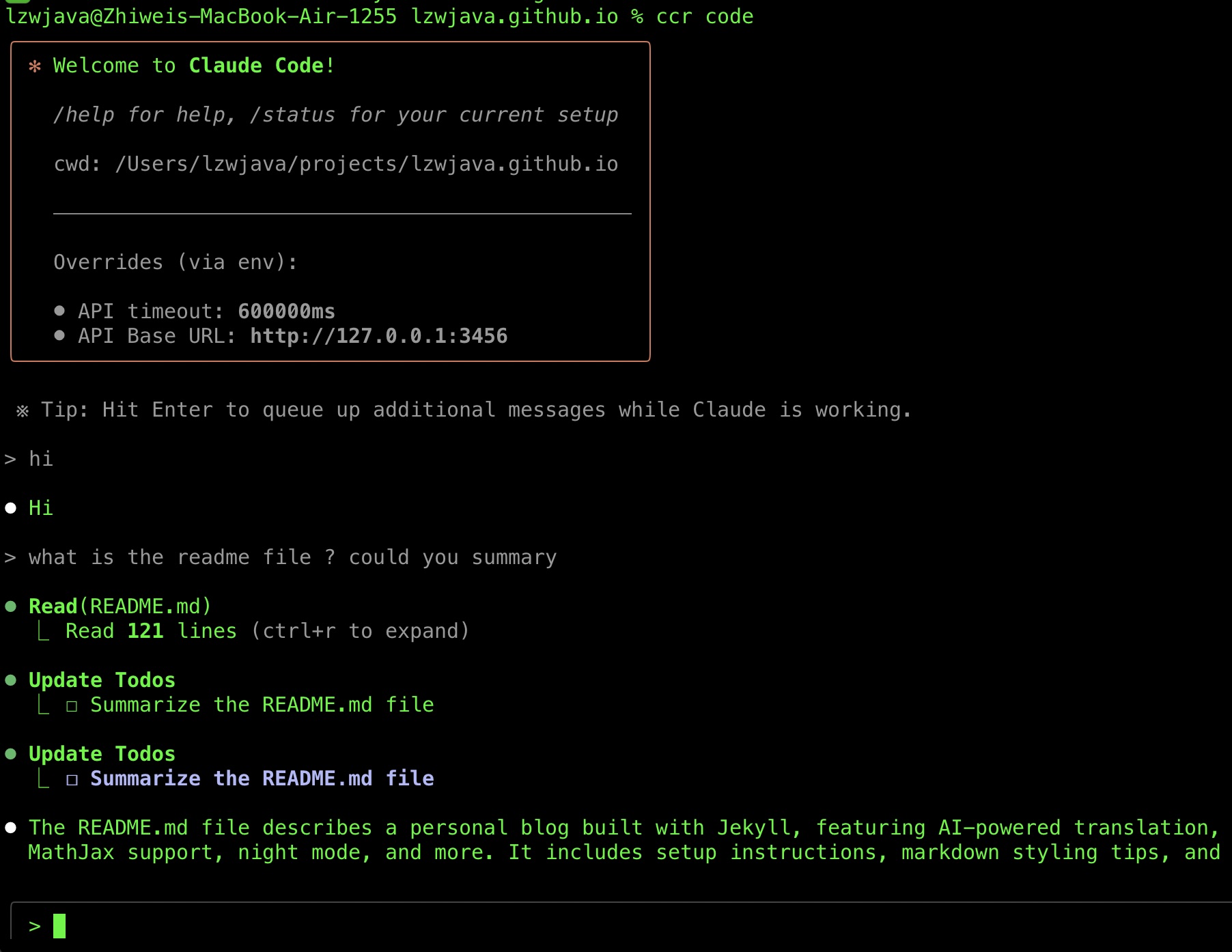

最近,我成功運行了 Claude Code,所以想分享一下我的工具選擇之旅。途中我也收集了一些 AI 工具技巧。

我採用 Claude Code 相對較晚。

Claude Code 大約在 2025 年 2 月底推出。

直到最近我才成功嘗試。其中一個原因是它需要使用 Anthropic API,但該 API 不支援中國的 Visa 信用卡。

另一個原因是 Claude Code Router 變得可用,這讓我最近的嘗試成功。

我一直聽到對它的讚揚。我於 2025 年 7 月嘗試了 Gemini CLI,但因多次嘗試修復代碼失敗而放棄。

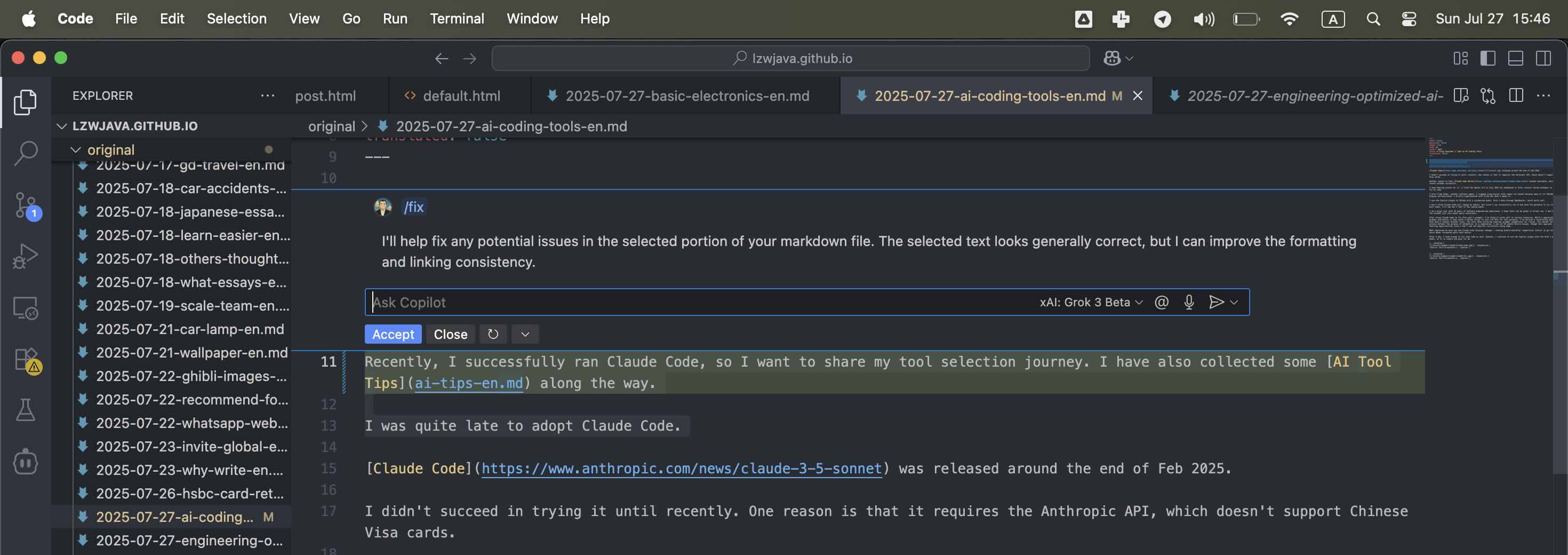

我也嘗試了 Aider,另一種軟體代理。我使用 Cursor 大約六個月後停止,因為許多基於 VSCode 的外掛功能失靈。此外,我不想給 Cursor 太多功勞,因為它是基於 VSCode 建立的。由於 VSCode 的 Copilot 外掛最近改進,且效能不遜於其他工具,我更傾向於使用它。

然而,VSCode 是基於 Electron 建立的開源技術。很難歸功於正確的團隊或個人。考慮到許多大公司和初創公司從開源專案中獲利,我必須專注於我的預算和最適合我的工具。我不必太擔心歸功於誰。我更喜歡使用實惠且有效的工具。

我簡短地嘗試了 Cline,但沒有採用。

我使用 VSCode 的 Copilot 外掛,並透過 OpenRouter 使用自訂模型 Grok 3 beta,這運作良好。

我不認為 Claude Code 會改變我的習慣,但既然我能成功運行它,並且有耐心再嘗試幾次,我會看看未來幾週的感受。

我是一個挑剔的用戶,擁有 10 年的軟體工程經驗。我希望工具在實際使用中表現良好。我不買品牌的帳——我只關心日常實用性。

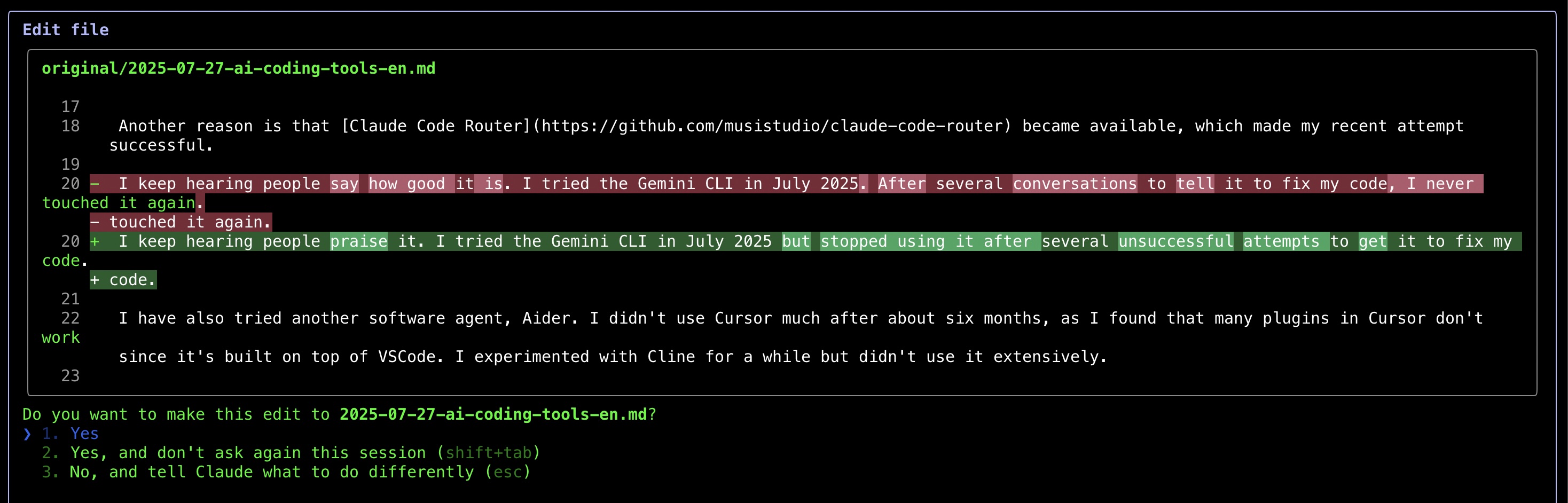

使用 Claude Code 修正這篇文章的文法後,我發現它在某些情境下運作良好。雖然我欣賞 AI 的文法協助(我甚至寫了一個 Python 腳本來調用 LLM API 以達到此目的),但我注意到一個令人沮喪的模式——即使我要求最小的修正,工具仍會提出大量文法建議供我審查。這種手動驗證過程破壞了自動化的目的。作為妥協,我現在讓 AI 處理整篇文章,但這種方法限制了我的學習機會,因為我看不到具體的修正內容。

最令我印象深刻的是 Claude Code 顯示變更的方式——它會顯示類似 git diff 的前後比較,這使得審查修改更加容易。

使用一天後,我用 Claude 修正了一些代碼。不過,我仍然使用 Copilot 外掛搭配 Grok 3 beta 模型,因為它簡單且易於使用。

使用 Claude Code 幾天後,我必須說它非常令人印象深刻。我真的喜歡它如何修正我的代碼。

來源:自拍截圖

來源:自拍截圖

來源:自拍截圖

來源:自拍截圖

來源:自拍截圖

來源:自拍截圖